Zinnkrüge

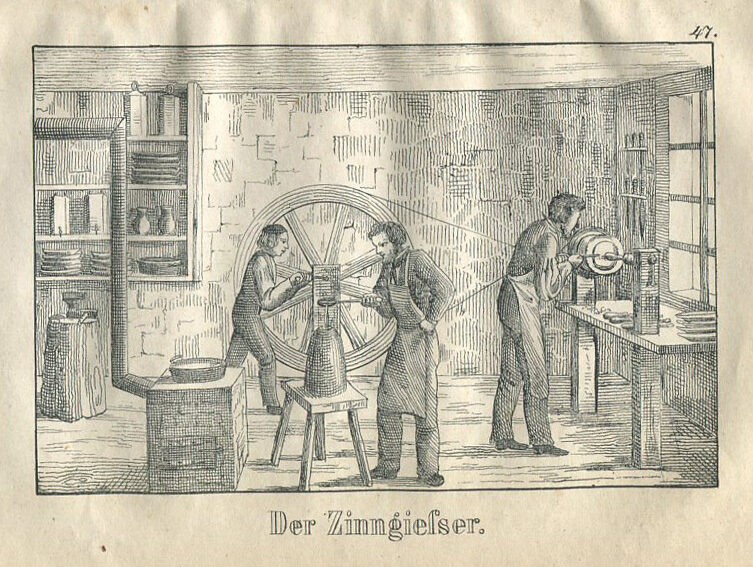

Die hier zu sehenden Zinnkrüge sind Teil der Sammlungstätigkeit von Georg Wacha (Gründungsdirektor des Nordico). Sie weisen oft nur geringe Gebrauchsspuren auf, da vor allem die fein gravierten Objekte der Dekoration und Repräsentation dienten. Bis zu seiner Erschöpfung wurde Zinn aus dem Erzgebirge abgebaut; innerhalb des Zunftwesens war es in Europa ein unentbehrliches Material für die Fertigung von Gebrauchsgegenständen in Haushalt und Wirtshaus. Der Zinnguss war im frühen Mittelalter ein klösterliches Handwerk und hielt an klassischen Traditionen fest, die bereits im alten Rom perfektioniert worden waren. Die Krüge mit ornamentaler Verzierung zeigen die Loslösung vom kirchlichen Einfluss und die Nutzung als profane Gebrauchsgegenstände – eine Tendenz, die im Geiste der Renaissance gegen Ende des 15. Jahrhundert verlief. Nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) ließ die Qualität des Zinngusses nach und Silber, Porzellan, Glas und Steinzeug wurden zur starken Konkurrenz. Es gab viele wandernde Zinngießer, die sogenannten Katzelmacher oder Löffelgießer („Gatzl“ = Löffel), die für die Verbreitung von Formen im deutschsprachigen Raum sorgten. Die oberösterreichischen Zinngefäße – mit sehr robusten Formen und charakterisiert durch einen langen Ausgussschnabel – gehören stilistisch der süddeutschen Gruppe an.

Gläser

Denn Zinnkrügen gegenüber stehen industriell gefertigte Wirtshausgläser, die im Zuge der Nordico Ausstellung Prost Mahlzeit! Wirtshauskultur in Linz (2019) in die Sammlung aufgenommen wurden. Sie stammen vom ehemaligen Wirten Günter Kaar von der Hagendiele. Einige Gäste hatte eigene Stammtischgläser – diese sind hier ausgestellt. Das Wirtshaus unterhalb des ehemaligen Schlosses Hagen war laut Herrn Kaar unter anderem deshalb so beliebt, „weil die Preise viel günstiger waren als „oben am Pöstlingberg“.

Im Regal befinden sich noch weitere nostalgische Gegenstände. Souvenirs – für die einen Kitsch, für die anderen wertvolle Erinnerungen – sind Zeugnisse erlebter Abenteuer.